LA VANGURADIA ES 09/05/2014 Última actualización

Judíos ortodoxos rezan en el muro de las Lamentaciones en Jerusalén Thomas Kölher

Cervell de sis: David Bueno, Enric Bufill, Francesc Colom, Diego Redolar, Xaro Sánchez, Eduard Vieta

Uno de los monumentos más visitados por los turistas que acuden a Barcelona es la Sagrada Família. No es excepción: cualquier lugar que visitemos sin duda esconde un monumento religioso

digno de ser visto: el monasterio del Escorial; el Sacré Coeur de

París; los templos hindúes de Ellora; la estupa budista de Boudhanath en

Katmandú; el muro de las Lamentaciones y la mezquita de Al Aqsa en

Jerusalén... ¿Por qué todas las culturas han tenido y tienen creencias religiosas, al margen del aparente aumento de personas que se declaran agnósticas o ateas? ¿Es sólo un constructo cultural, o nuestro cerebro

tiene algo que ver? Y si fuera así, ¿tener creencias religiosas tiene

algún valor adaptativo? Sin duda es un tema controvertido, especialmente

para los más creyentes, pero un puñado de estudios recientes ha

arrojado luz sobre esta cuestión. Los datos obtenidos no invalidan ni

tampoco afirman las creencias religiosas particulares de cada persona,

pero nos permiten comprender un poco mejor la esencia humana.

La importancia evolutiva de la abstracción mental Una de las características comunes a todas las religiones es que incluyen procesos de abstracción mental. Por lo tanto, para entender en qué cree nuestro cerebro es preciso analizar cuándo y por qué surgió esta capacidad. Las primeras evidencias del género Homo provienen del este de África, hace unos 2,3 millones de años. Se distinguían de sus ancestros por su morfología dental, por contar con cerebros más grandes y por iniciar la industria lítica (manipulación de las piedras). En la construcción de estos instrumentos líticos subyace un primer inicio de abstracción, puesto que antes de tallarlos es necesaria una representación mental de su forma y potencial utilidad, y también anticipar las necesidades futuras. El entierro de los muertos también da testimonio de la capacidad de manejar conceptos abstractos. Con independencia de los fines utilitarios de las prácticas funerarias, algunos autores han sugerido que también podrían haber estado motivadas por atribuciones de tipo religioso, por ejemplo con la pretensión de facilitar el tránsito a otra vida. Si esto fuera así, sería necesario contar con un cerebro cuya constitución y funcionamiento permitiera un pensamiento simbólico suficientemente desarrollado.

No obstante, se considera que las formas más avanzadas de abstracción mental son las relacionadas con el arte, el cual no surgió hasta la llegada de nuestra especie, el Homo sapiens. En Europa sucedió al inicio del paleolítico superior, hace unos 40.000 años, como se deduce de las pinturas y grabados en cuevas y abrigos, de las esculturas y de la fabricación de pequeños objetos transportables, que en conjunto constituyen los denominados arte parietal y mobiliar respectivamente. Así pues, posiblemente los fundamentos de las ideas religiosas, como el miedo a la muerte y a lo desconocido, a lo imprevisto, a lo irreparable y a lo inexplicable, tienen su origen en estas capacidades.

¿Qué es lo que llevó a las personas del paleolítico superior a elaborar obras de arte? Se han apuntado diferentes razones: podrían constituir un vehículo para dejar constancia de la posición social de los autores en el grupo, cumplir una finalidad mágica para facilitar la caza o promover la fecundidad, fomentar la creación de instrumentos para ser intercambiados entre grupos diseminados de cazadores, o simplemente ser un mecanismo para imitar las formas naturales o expresar las emociones y las experiencias interiores del autor. No obstante, el arte también pudo haber nacido como respuesta al miedo a lo desconocido y la necesidad de intentar plasmar lo inexplicable y lo ignoto para hacerlo menos transcendente, y para ayudar a dar sentido a la vida y la existencia de una especie dotada de una arquitectura cerebral que le permitía tener conciencia de sí misma. Antes de la escritura, muy reciente en términos históricos, el arte pudo haber constituido el principal elemento para representar el pensamiento simbólico.

El arte mobiliar del paleolítico se caracteriza por un conjunto de piezas (útiles, armas, adornos), entre las que aparecen objetos de carácter probablemente religioso, como esculturas, plaquetas y huesos grabados. De todas formas, es el arte parietal (rupestre) el que queda más vinculado a lo religioso. A este arte le sucedió el del neolítico, el de las primeras sociedades productoras. A partir de aquí, y a lo largo de la historia, el arte ha ido cambiando con las culturas, reflejando la sociedad, su estructura, creencias y cambios. También cabe destacar que en la historia de la humanidad los fines religiosos del arte no han estado reñidos con los utilitarios y estéticos, en tanto que una belleza sobrecogedora ayuda a asegurar la efectividad de lo mágico y lo espiritual.

El hecho de que las creencias y las prácticas religiosas se puedan encontrar en todos los grupos humanos ha llevado a algunos autores a sugerir que podrían haber desempeñado un papel de cardinal importancia en el desarrollo social de nuestra especie, en lo que respecta a la facilitación y estabilización de la cooperación entre grupos humanos, pudiendo haberse convertido en objeto de selección cultural. Un hecho que apoya esta hipótesis es que los grupos religiosos parecen durar más tiempo que los grupos no religiosos. Sin embargo, a pesar de las características diferenciales entre las distintas religiones a lo largo de la historia, no suele haber diferencias en cómo las personas realizan juicios morales o de contenido ético, lo que también ha llevado a sugerir que la religión pudo haber surgido a partir de funciones cognitivas preexistentes que, en su caso, podrían haber sido objeto de selección natural, creando un sistema capaz de solventar, de forma adaptativa, el problema de la cooperación grupal.

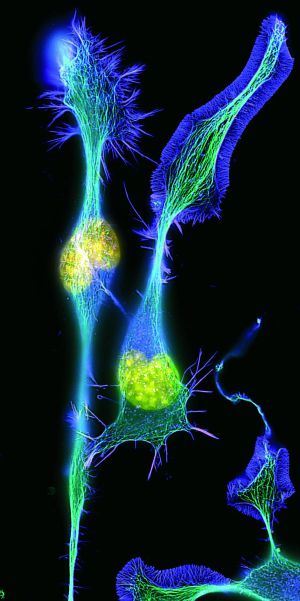

La idea de Dios altera el cerebro Varios trabajos han demostrado que las experiencias místicas en las que uno dice encontrarse en un estado de unión con Dios se correlacionan con determinados estados de actividad cerebral, que afectan a varias regiones cerebrales y sistemas neurales. Incluso algunos estudios han hallado una relación entre las experiencias religiosas y espirituales y un tipo concreto de epilepsia que afecta al lóbulo temporal medial. Esto no debería sorprender, ya que este tipo de estados son muy complejos e implican marcados cambios somáticos, viscerales, perceptivos, cognitivos y emocionales. Por ejemplo, se ha visto que la activación del lóbulo temporal medial, vinculado con la memoria, parece estar relacionada con la impresión subjetiva de contacto con una realidad espiritual.

También se activa el núcleo caudado, que se ha relacionado con la felicidad y el amor, lo que correspondería con los sentimientos de júbilo y amor incondicional que se experimentan durante las experiencias espirituales. Asimismo, una región de la corteza cerebral denominada ínsula podría determinar las respuestas somáticas y viscerales asociadas con estos sentimientos, y la activación de la corteza parietal durante las experiencias místicas podría reflejar la modificación de los esquemas corporales de algunas personas durante esas experiencias

De todas las regiones cerebrales que se han relacionado con las experiencias religiosas, la que parece desempeñar un papel más cardinal es la corteza prefrontal. Se trata de una región muy importante para el cumplimiento y la adecuación de las normas sociales, los procesos de reflexión y la inferencia de los estados mentales de las otras personas, unos aspectos que podrían ser necesarios para mantener una actividad religiosa integrada. Así, la corteza prefrontal sería la encargada de hacer consciente a la persona de ese estado y de sus sentimientos, y de reportarle una experiencia emocional placentera.

También cabría preguntarnos si el cerebro de una persona religiosa puede diferir anatómicamente del cerebro de otra no religiosa. Se ha podido comprobar que las personas que experimentan una relación íntima con Dios presentan un mayor volumen en una porción concreta de la corteza cerebral, la denominada circunvolución temporal media del hemisferio derecho. Resumiendo: sin cerebro no hay religión.

Un sistema de creencias La conducta humana está guiada por el sistema de creencias. Desde un punto de vista cognitivo, la asimilación de una creencia implica dos fases. Primero se necesita una representación mental que hace que la creencia se adquiera, y después se lleva a cabo un análisis que evalúa dicha creencia y la pone en tela de juicio. Una región del cerebro implicada en el procesamiento de la información emocional y afectiva, nuevamente la corteza prefrontal, es crítica para la fase de evaluación de la creencia. Precisamente, ciertas lesiones en esta región hacen que los afectados sean más susceptibles a las creencias dogmáticas y muestren más tendencia al autoritarismo y al fundamentalismo religioso.

Estos datos coinciden con lo que sabemos sobre el desarrollo del cerebro. ¿Quién no se ha dado cuenta de la facilidad que tienen los niños para creerse las cosas? Creer en los Reyes Magos, gnomos, elfos, el hombre del saco y otras criaturas mágicas es algo muy vinculado a la infancia. Pues bien, resulta que la corteza prefrontal de los niños se encuentra desproporcionadamente inmadura en comparación con otras regiones cerebrales. Esto podría explicar su predisposición a creerse las cosas, y también a mostrar una gran deferencia por el autoritarismo en los juicios morales. Estas conductas se pierden a medida que la corteza prefrontal madura. No obstante, durante la vejez el funcionamiento de la corteza prefrontal suele verse comprometido, haciendo de las personas ancianas un blanco más fácil para el engaño por tender a creerse las cosas con más facilidad.

El sistema de creencias religiosas presumiblemente interactúa con otros sistemas de creencias y con la adquisición de valores sociales y morales, y nos ayuda a determinar la selección de nuestras metas a largo plazo, el control de la propia conducta y el equilibrio emocional, lo que posiblemente justifique su utilidad social o, al menos, su pervivencia en todas las sociedades.

Depresión y religión Diferentes trabajos científicos han encontrado también una asociación inversa entre depresión y religiosidad. En un estudio en que se siguió a un grupo de voluntarios durante más de 30 años, se puso de manifiesto que las personas que dan más importancia a la religión presentan una corteza cerebral más gruesa en diferentes regiones del cerebro. Curiosamente, este aumento en el tejido cerebral podría conferir una mayor resistencia a la depresión a las personas que tienen un riesgo familiar alto de desarrollarla. Dicho de otra manera, la importancia que la religión tiene en la vida de una persona podría ayudar a las más vulnerables y predispuestas a desarrollar depresión, proporcionándoles cierta resistencia neuroanatómica.

Algunos estudios consideran que la religiosidad es un verdadero rasgo de personalidad, una tendencia estable de manera de ser, que en parte es innata (hasta un 40% según estudios con gemelos) y en parte influida por la biografía personal. Además esos rasgos parecen tener un lugar en el cerebro. Por ejemplo, en un estudio realizado el 2006, se escaneó el cerebro de quince monjas carmelitas de una comunidad de Canadá mientras reproducían la vivencia de “gozo y plenitud en la unión con Dios”. Las imágenes resultantes pusieron de manifiesto una activación neuronal similar a la que se da en personas enamoradas sintiendo gozo y bienestar, incluyendo una desconexión del exterior y poca reflexión al mirar fotografías de sus seres amados.

Química y genética de la espiritualidad También la química y la genética del cerebro aportan datos interesantes sobre la capacidad espiritual de nuestra especie. Por ejemplo, se ha visto que los niveles cerebrales de dopamina se encuentran elevados durante la vivencia de una experiencia religiosa intensa, lo que puede explicar algunos cambios que se generan en la percepción de los estímulos sensoriales y del paso del tiempo, que suele devenir muy rápido durante dichas experiencias. La dopamina realiza muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes en el comportamiento, la cognición, la motivación y la recompensa, el aprendizaje y la regulación del estado de ánimo. En base a esta química, a nivel cerebral la religión puede ser también un mecanismo de autorregulación del propio estado de ánimo. Sobrevivir en condiciones difíciles precisa de trucos para no desfallecer cuando las circunstancias no son favorables. Así que creer en alguna cosa puede ayudarnos a tirar adelante.

¿Y qué nos pueden explicar los genes de la espiritualidad y la religión? Hay un gen, el DRD4, que está implicado en mediar la neurotransmisión de la dopamina en la corteza cerebral. Este gen presenta diferentes variantes que predisponen a manifestar conductas antisociales, sentir atracción por la búsqueda de novedades y el riesgo, y a rehuir las convenciones sociales y las causas pro sociales. Otras variantes, en cambio, están relacionadas con rasgos diametralmente opuestos. Se ha visto que algunas de estas variantes pueden hacer que las personas sean más susceptibles a las influencias del ambiente y la religión, fomentando las conductas pro sociales en entornos que promuevan a ello. De forma añadida también se ha visto que las personas que actúan pro socialmente porque esto les hace sentirse bien, presentan una variante específica de este gen que genera un mayor nivel de señal de dopamina, en comparación con las personas que se comportan de forma pro social solo cuando el entorno les empuja a ello, como sería el caso del contexto religioso.

De hecho, los estados mentales que cursan con un aumento de dopamina en las áreas prefrontales del cerebro, como por ejemplo la manía propia del trastorno bipolar, con frecuencia van acompañadas de ideas místicas y mesiánicas; dicho de otro modo, a mayor producción de dopamina, mayor tendencia a desplazar el pensamiento hacia temas trascendentes y a querer salvar a la humanidad. No es éste el único gen que se ha relacionado con la capacidad espiritual y la religiosidad. Hace algunos años, en el 2005, se describió otro gen, denominado VMAT2 pero que informalmente se llamó “el gen de Dios”, cuyas diferentes variantes pueden predisponer hacia un mayor o menor grado de sentimientos espirituales. La función de este gen es empaquetar algunos neurotransmisores en las neuronas del cerebro, como por ejemplo la serotonina y la dopamina, y dejarlos a disposición de ser secretados para activar determinadas redes neurales. Es interesante destacar que VMAT2 se ha relacionado también con el optimismo, una característica humana que contribuye a la pervivencia de las personas y las sociedades en tiempos difíciles, lo que podría dar un sentido adaptativo a la espiritualidad, que entonces se vería favorecida por la selección natural.

En definitiva, la conducta religiosa es un fenómeno exclusivamente humano del que no se ha encontrado un equivalente en otras especies animales. Se trata de algo universal, en tanto que está presente en todas las culturas modernas y, por los vestigios arqueológicos que disponemos, podemos decir que ha sido evidente en todos los períodos de la historia y de la prehistoria, desde el surgimiento de los procesos mentales de abstracción. Desde diferentes disciplinas se ha intentado explicar el origen de esta conducta, con resultados sorprendentes pero al mismo tiempo coherentes. Quizás lo que nos hace más humanos sea la conciencia de nuestra propia existencia, lo que a su vez comporta el conocimiento de la muerte y, en consecuencia, el recurso a la abstracción y racionalización por el temor que nos suscita. Creemos porque queremos y porque necesitamos creer, y no hay nada malo en ello. Como apuntábamos al inicio de este reportaje, estos datos no invalidan ni tampoco afirman las creencias religiosas de cada persona, ni restan importancia a nuestras necesidades espirituales. Otra cosa, sin embargo, es el uso que se pueda hacer de dichos sentimientos, no siempre tan noble como cabría esperar.

Cervell de Sis: David Bueno, doctor en Biología; Enric Bufill, neurólogo; Francesc Colom, doctor en Psicología; Diego Redolar, doctor en Neurociencias; Xaro Sánchez, doctora en Psiquiatría, y Eduard Vieta, doctor en Psiquiatría

La importancia evolutiva de la abstracción mental Una de las características comunes a todas las religiones es que incluyen procesos de abstracción mental. Por lo tanto, para entender en qué cree nuestro cerebro es preciso analizar cuándo y por qué surgió esta capacidad. Las primeras evidencias del género Homo provienen del este de África, hace unos 2,3 millones de años. Se distinguían de sus ancestros por su morfología dental, por contar con cerebros más grandes y por iniciar la industria lítica (manipulación de las piedras). En la construcción de estos instrumentos líticos subyace un primer inicio de abstracción, puesto que antes de tallarlos es necesaria una representación mental de su forma y potencial utilidad, y también anticipar las necesidades futuras. El entierro de los muertos también da testimonio de la capacidad de manejar conceptos abstractos. Con independencia de los fines utilitarios de las prácticas funerarias, algunos autores han sugerido que también podrían haber estado motivadas por atribuciones de tipo religioso, por ejemplo con la pretensión de facilitar el tránsito a otra vida. Si esto fuera así, sería necesario contar con un cerebro cuya constitución y funcionamiento permitiera un pensamiento simbólico suficientemente desarrollado.

No obstante, se considera que las formas más avanzadas de abstracción mental son las relacionadas con el arte, el cual no surgió hasta la llegada de nuestra especie, el Homo sapiens. En Europa sucedió al inicio del paleolítico superior, hace unos 40.000 años, como se deduce de las pinturas y grabados en cuevas y abrigos, de las esculturas y de la fabricación de pequeños objetos transportables, que en conjunto constituyen los denominados arte parietal y mobiliar respectivamente. Así pues, posiblemente los fundamentos de las ideas religiosas, como el miedo a la muerte y a lo desconocido, a lo imprevisto, a lo irreparable y a lo inexplicable, tienen su origen en estas capacidades.

¿Qué es lo que llevó a las personas del paleolítico superior a elaborar obras de arte? Se han apuntado diferentes razones: podrían constituir un vehículo para dejar constancia de la posición social de los autores en el grupo, cumplir una finalidad mágica para facilitar la caza o promover la fecundidad, fomentar la creación de instrumentos para ser intercambiados entre grupos diseminados de cazadores, o simplemente ser un mecanismo para imitar las formas naturales o expresar las emociones y las experiencias interiores del autor. No obstante, el arte también pudo haber nacido como respuesta al miedo a lo desconocido y la necesidad de intentar plasmar lo inexplicable y lo ignoto para hacerlo menos transcendente, y para ayudar a dar sentido a la vida y la existencia de una especie dotada de una arquitectura cerebral que le permitía tener conciencia de sí misma. Antes de la escritura, muy reciente en términos históricos, el arte pudo haber constituido el principal elemento para representar el pensamiento simbólico.

El arte mobiliar del paleolítico se caracteriza por un conjunto de piezas (útiles, armas, adornos), entre las que aparecen objetos de carácter probablemente religioso, como esculturas, plaquetas y huesos grabados. De todas formas, es el arte parietal (rupestre) el que queda más vinculado a lo religioso. A este arte le sucedió el del neolítico, el de las primeras sociedades productoras. A partir de aquí, y a lo largo de la historia, el arte ha ido cambiando con las culturas, reflejando la sociedad, su estructura, creencias y cambios. También cabe destacar que en la historia de la humanidad los fines religiosos del arte no han estado reñidos con los utilitarios y estéticos, en tanto que una belleza sobrecogedora ayuda a asegurar la efectividad de lo mágico y lo espiritual.

El hecho de que las creencias y las prácticas religiosas se puedan encontrar en todos los grupos humanos ha llevado a algunos autores a sugerir que podrían haber desempeñado un papel de cardinal importancia en el desarrollo social de nuestra especie, en lo que respecta a la facilitación y estabilización de la cooperación entre grupos humanos, pudiendo haberse convertido en objeto de selección cultural. Un hecho que apoya esta hipótesis es que los grupos religiosos parecen durar más tiempo que los grupos no religiosos. Sin embargo, a pesar de las características diferenciales entre las distintas religiones a lo largo de la historia, no suele haber diferencias en cómo las personas realizan juicios morales o de contenido ético, lo que también ha llevado a sugerir que la religión pudo haber surgido a partir de funciones cognitivas preexistentes que, en su caso, podrían haber sido objeto de selección natural, creando un sistema capaz de solventar, de forma adaptativa, el problema de la cooperación grupal.

La idea de Dios altera el cerebro Varios trabajos han demostrado que las experiencias místicas en las que uno dice encontrarse en un estado de unión con Dios se correlacionan con determinados estados de actividad cerebral, que afectan a varias regiones cerebrales y sistemas neurales. Incluso algunos estudios han hallado una relación entre las experiencias religiosas y espirituales y un tipo concreto de epilepsia que afecta al lóbulo temporal medial. Esto no debería sorprender, ya que este tipo de estados son muy complejos e implican marcados cambios somáticos, viscerales, perceptivos, cognitivos y emocionales. Por ejemplo, se ha visto que la activación del lóbulo temporal medial, vinculado con la memoria, parece estar relacionada con la impresión subjetiva de contacto con una realidad espiritual.

También se activa el núcleo caudado, que se ha relacionado con la felicidad y el amor, lo que correspondería con los sentimientos de júbilo y amor incondicional que se experimentan durante las experiencias espirituales. Asimismo, una región de la corteza cerebral denominada ínsula podría determinar las respuestas somáticas y viscerales asociadas con estos sentimientos, y la activación de la corteza parietal durante las experiencias místicas podría reflejar la modificación de los esquemas corporales de algunas personas durante esas experiencias

De todas las regiones cerebrales que se han relacionado con las experiencias religiosas, la que parece desempeñar un papel más cardinal es la corteza prefrontal. Se trata de una región muy importante para el cumplimiento y la adecuación de las normas sociales, los procesos de reflexión y la inferencia de los estados mentales de las otras personas, unos aspectos que podrían ser necesarios para mantener una actividad religiosa integrada. Así, la corteza prefrontal sería la encargada de hacer consciente a la persona de ese estado y de sus sentimientos, y de reportarle una experiencia emocional placentera.

También cabría preguntarnos si el cerebro de una persona religiosa puede diferir anatómicamente del cerebro de otra no religiosa. Se ha podido comprobar que las personas que experimentan una relación íntima con Dios presentan un mayor volumen en una porción concreta de la corteza cerebral, la denominada circunvolución temporal media del hemisferio derecho. Resumiendo: sin cerebro no hay religión.

Un sistema de creencias La conducta humana está guiada por el sistema de creencias. Desde un punto de vista cognitivo, la asimilación de una creencia implica dos fases. Primero se necesita una representación mental que hace que la creencia se adquiera, y después se lleva a cabo un análisis que evalúa dicha creencia y la pone en tela de juicio. Una región del cerebro implicada en el procesamiento de la información emocional y afectiva, nuevamente la corteza prefrontal, es crítica para la fase de evaluación de la creencia. Precisamente, ciertas lesiones en esta región hacen que los afectados sean más susceptibles a las creencias dogmáticas y muestren más tendencia al autoritarismo y al fundamentalismo religioso.

Estos datos coinciden con lo que sabemos sobre el desarrollo del cerebro. ¿Quién no se ha dado cuenta de la facilidad que tienen los niños para creerse las cosas? Creer en los Reyes Magos, gnomos, elfos, el hombre del saco y otras criaturas mágicas es algo muy vinculado a la infancia. Pues bien, resulta que la corteza prefrontal de los niños se encuentra desproporcionadamente inmadura en comparación con otras regiones cerebrales. Esto podría explicar su predisposición a creerse las cosas, y también a mostrar una gran deferencia por el autoritarismo en los juicios morales. Estas conductas se pierden a medida que la corteza prefrontal madura. No obstante, durante la vejez el funcionamiento de la corteza prefrontal suele verse comprometido, haciendo de las personas ancianas un blanco más fácil para el engaño por tender a creerse las cosas con más facilidad.

El sistema de creencias religiosas presumiblemente interactúa con otros sistemas de creencias y con la adquisición de valores sociales y morales, y nos ayuda a determinar la selección de nuestras metas a largo plazo, el control de la propia conducta y el equilibrio emocional, lo que posiblemente justifique su utilidad social o, al menos, su pervivencia en todas las sociedades.

Depresión y religión Diferentes trabajos científicos han encontrado también una asociación inversa entre depresión y religiosidad. En un estudio en que se siguió a un grupo de voluntarios durante más de 30 años, se puso de manifiesto que las personas que dan más importancia a la religión presentan una corteza cerebral más gruesa en diferentes regiones del cerebro. Curiosamente, este aumento en el tejido cerebral podría conferir una mayor resistencia a la depresión a las personas que tienen un riesgo familiar alto de desarrollarla. Dicho de otra manera, la importancia que la religión tiene en la vida de una persona podría ayudar a las más vulnerables y predispuestas a desarrollar depresión, proporcionándoles cierta resistencia neuroanatómica.

Algunos estudios consideran que la religiosidad es un verdadero rasgo de personalidad, una tendencia estable de manera de ser, que en parte es innata (hasta un 40% según estudios con gemelos) y en parte influida por la biografía personal. Además esos rasgos parecen tener un lugar en el cerebro. Por ejemplo, en un estudio realizado el 2006, se escaneó el cerebro de quince monjas carmelitas de una comunidad de Canadá mientras reproducían la vivencia de “gozo y plenitud en la unión con Dios”. Las imágenes resultantes pusieron de manifiesto una activación neuronal similar a la que se da en personas enamoradas sintiendo gozo y bienestar, incluyendo una desconexión del exterior y poca reflexión al mirar fotografías de sus seres amados.

Química y genética de la espiritualidad También la química y la genética del cerebro aportan datos interesantes sobre la capacidad espiritual de nuestra especie. Por ejemplo, se ha visto que los niveles cerebrales de dopamina se encuentran elevados durante la vivencia de una experiencia religiosa intensa, lo que puede explicar algunos cambios que se generan en la percepción de los estímulos sensoriales y del paso del tiempo, que suele devenir muy rápido durante dichas experiencias. La dopamina realiza muchas funciones en el cerebro, incluyendo papeles importantes en el comportamiento, la cognición, la motivación y la recompensa, el aprendizaje y la regulación del estado de ánimo. En base a esta química, a nivel cerebral la religión puede ser también un mecanismo de autorregulación del propio estado de ánimo. Sobrevivir en condiciones difíciles precisa de trucos para no desfallecer cuando las circunstancias no son favorables. Así que creer en alguna cosa puede ayudarnos a tirar adelante.

¿Y qué nos pueden explicar los genes de la espiritualidad y la religión? Hay un gen, el DRD4, que está implicado en mediar la neurotransmisión de la dopamina en la corteza cerebral. Este gen presenta diferentes variantes que predisponen a manifestar conductas antisociales, sentir atracción por la búsqueda de novedades y el riesgo, y a rehuir las convenciones sociales y las causas pro sociales. Otras variantes, en cambio, están relacionadas con rasgos diametralmente opuestos. Se ha visto que algunas de estas variantes pueden hacer que las personas sean más susceptibles a las influencias del ambiente y la religión, fomentando las conductas pro sociales en entornos que promuevan a ello. De forma añadida también se ha visto que las personas que actúan pro socialmente porque esto les hace sentirse bien, presentan una variante específica de este gen que genera un mayor nivel de señal de dopamina, en comparación con las personas que se comportan de forma pro social solo cuando el entorno les empuja a ello, como sería el caso del contexto religioso.

De hecho, los estados mentales que cursan con un aumento de dopamina en las áreas prefrontales del cerebro, como por ejemplo la manía propia del trastorno bipolar, con frecuencia van acompañadas de ideas místicas y mesiánicas; dicho de otro modo, a mayor producción de dopamina, mayor tendencia a desplazar el pensamiento hacia temas trascendentes y a querer salvar a la humanidad. No es éste el único gen que se ha relacionado con la capacidad espiritual y la religiosidad. Hace algunos años, en el 2005, se describió otro gen, denominado VMAT2 pero que informalmente se llamó “el gen de Dios”, cuyas diferentes variantes pueden predisponer hacia un mayor o menor grado de sentimientos espirituales. La función de este gen es empaquetar algunos neurotransmisores en las neuronas del cerebro, como por ejemplo la serotonina y la dopamina, y dejarlos a disposición de ser secretados para activar determinadas redes neurales. Es interesante destacar que VMAT2 se ha relacionado también con el optimismo, una característica humana que contribuye a la pervivencia de las personas y las sociedades en tiempos difíciles, lo que podría dar un sentido adaptativo a la espiritualidad, que entonces se vería favorecida por la selección natural.

En definitiva, la conducta religiosa es un fenómeno exclusivamente humano del que no se ha encontrado un equivalente en otras especies animales. Se trata de algo universal, en tanto que está presente en todas las culturas modernas y, por los vestigios arqueológicos que disponemos, podemos decir que ha sido evidente en todos los períodos de la historia y de la prehistoria, desde el surgimiento de los procesos mentales de abstracción. Desde diferentes disciplinas se ha intentado explicar el origen de esta conducta, con resultados sorprendentes pero al mismo tiempo coherentes. Quizás lo que nos hace más humanos sea la conciencia de nuestra propia existencia, lo que a su vez comporta el conocimiento de la muerte y, en consecuencia, el recurso a la abstracción y racionalización por el temor que nos suscita. Creemos porque queremos y porque necesitamos creer, y no hay nada malo en ello. Como apuntábamos al inicio de este reportaje, estos datos no invalidan ni tampoco afirman las creencias religiosas de cada persona, ni restan importancia a nuestras necesidades espirituales. Otra cosa, sin embargo, es el uso que se pueda hacer de dichos sentimientos, no siempre tan noble como cabría esperar.

Cervell de Sis: David Bueno, doctor en Biología; Enric Bufill, neurólogo; Francesc Colom, doctor en Psicología; Diego Redolar, doctor en Neurociencias; Xaro Sánchez, doctora en Psiquiatría, y Eduard Vieta, doctor en Psiquiatría

%203.50.15%E2%80%AFp.%C2%A0m..png)